Realizzare un sistema sanitario più efficiente è un passaggio obbligato e molte delle soluzioni adottate per far fronte alla passata emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, devono diventare sistematiche per poter dar luogo a una trasformazione verso una sanità più evoluta e sostenibile.

Una sanità che renda più efficace l’erogazione di servizi, riduca i tempi di attesa e semplifichi la comunicazione tra strutture sanitarie e cittadini. E che, soprattutto, migliori la salute dei cittadini.

In tutto ciò, un importante aiuto può arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con la sua Missione 6 – Salute, prevede riforme e investimenti per 15,63 miliardi di euro da indirizzare al settore Salute, in particolare proprio alla sanità digitale.

Ma quando si parla di sanità digitale, di preciso cosa si intende?

Indice degli argomenti

Che cos’è la Sanità Digitale

I dati sono la base del digitale e le tecnologie informatiche il mezzo per estrarre valore da tali dati. Va perciò da sé che con il termine sanità digitale si intenda l’uso delle tecnologie per raccogliere ed elaborare i dati in modo da migliorare i servizi, curare i pazienti e condividere informazioni sulla loro salute.

In altre parole, si intendono applicazioni mobili, dispositivi indossabili, interfacce vocali, sistemi per le analisi e tutti quei dispositivi e apparecchiature digitali che consentono di acquisire informazioni sui pazienti e sul loro stato di salute.

I big data così raccolti sono poi elaborati (anche tramite intelligenza artificiale) per facilitare la diagnostica, abilitare la telemedicina e prendere così decisioni migliori.

Ma il ricorso al digitale permette anche di dematerializzare le ricette per farle diventare ricette elettroniche, e semplificare così l’approvvigionamento di farmaci, verificare l’aderenza alle terapie (anche via smartphone) e avere ospedali più efficienti perché eliminano la carta nei processi sanitari. Le cartelle cliniche elettroniche sono un efficace esempio.

Gli esempi di sanità digitale sono innumerevoli e portano tutti al medesimo risultato: rendere più efficienti i servizi per aumentare la capacità di diagnosticare con precisione le malattie e di fornire assistenza e cure adeguate all’individuo. Anche per la sanità vale il concetto di data-driven.

Come funziona la sanità digitale

I benefici che comporta un uso accurato del digitale nella sanità vanno però oltre uno schema di cura tradizionale. Infatti, le maggiori opportunità di monitorare e predire la salute delle persone anche da remoto che offre la digitalizzazione della sanità consentono l’adozione di un sistema in grado di sfruttare in maggior misura le cure presso la casa del paziente potenziando l’assistenza sanitaria territoriale. In questo modo si possono offrire servizi sanitari alle persone che hanno più difficoltà a interfacciarsi con il personale sanitario.

Come diventa data driven

Allo stesso tempo, le capacità predittive abilitate da una sanità data-driven permettono di avere una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse. Ne consegue un più preciso controllo delle tecnologie utilizzate e delle terapie messe in atto nonché una maggiore qualità ed efficacia dei servizi erogati.

Questo, per le strutture sanitarie e ospedaliere, significa potersi basare sulla previsione dei possibili ricoveri futuri per effettuare una più precisa programmazione, riuscendo così a predisporre persone e turni per occuparsi in modo adeguato dei pazienti. A tutto beneficio sia dei pazienti stessi, che vedono ridursi le attese e migliorare le cure, sia del personale sanitario che ottiene un appropriato supporto lungo tutte le fasi di gestione dei pazienti per offrire servizi sempre più personalizzati e capaci di soddisfare sempre meglio esigenze specifiche.

L’aumento delle capacità decisionali che consente la sanità digitale è uno dei fattori che più influisce sulla possibilità di incrementare la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria. Per ottenere questo risultato, però, è necessario avvalersi di strumenti di supporto che possono esprimere il proprio valore proprio in funzione della quantità di dati e di informazioni strutturate disponibili. Non solo. Fondamentale è anche la possibilità di condividere i dati sanitari. In questo, un ruolo basilare lo riveste la Connected Care.

Come i Big Data rendono migliore la Sanità

Secondo il recente studio Digital Health2030 – Verso una trasformazione Data-Driven della Sanità, il settore sanitario è la prima fonte per la generazione di dati a livello mondiale, con circa il 30% del volume globale. Seguono manifattura, servizi finanziari e media/intrattenimento. E, per il 2025, il tasso di crescita annuale composto dei dati del settore sanitario dovrebbe raggiungere il 36%. Numeri che danno l’idea di quanto i dati rappresentino un enorme potenziale da sfruttare per la sanità digitale.

Più dati si trasformano in analisi più accurate sul paziente

Tuttavia, perché tale potenziale possa essere davvero sfruttato, è necessario che i dati possano essere gestiti in modo adeguato tramite sistemi flessibili, scalabili e modulabili. Solo così si può assicurare sia una corretta conservazione dei dati stessi a fronte di qualsiasi inconveniente (disastro o attacco alla cybersecurity) sia di consentirne un’efficace elaborazione.

Inoltre, i sistemi impiegati per raccogliere e gestire i dati devono tener conto delle architetture dei sistemi sanitari, le cui strutture – sempre più spesso – comprendono svariate sedi distaccate, distribuite sul territorio, che elaborano i dati localmente prima di condividerli.

I sistemi impiegati nella sanità digitale devono quindi essere in grado di amministrare tutti i processi che sono in prima istanza elaborati on the edge, come nel caso delle cartelle cliniche o dei referti della diagnostica per immagini analizzati sempre più anche attraverso tecniche di intelligenza artificiale.

Sanità digitale: il modello della Connected Care

Oggi la sanità digitale si basa su un ecosistema sanitario che è sempre più interconnesso e che vede protagoniste tecnologie come la big data analytics, il cloud, l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Tale ecosistema, chiamato Connected Care, consente di condividere le informazioni sanitarie con tutti coloro che sono coinvolti nel processo di cura (infermieri, medici, operatori sanitari a domicilio e sul territorio).

Gli strumenti della Sanità digitale e Connected Care

L’Ecosistema sanitario è stato individuato all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione attraverso tre progetti principali:

- il Fascicolo Sanitario Elettronico

- il Centro Unico di Prenotazione o CUP

- la Telemedicina.

Gli operatori che entrano in contatto con il paziente sono connessi tra di loro e, attraverso la Cartella Clinica Elettronica, hanno a disposizione tutta la storia clinica del paziente, in modo da prendere le decisioni migliori ed essere supportati nel rapporto con i pazienti.

Il filo continuo della Connected Care

Il modello della Connected Care ha l’obiettivo di collegare il paziente con il personale sanitario coinvolto nell’intero percorso di cura, al fine di porre il paziente al centro dell’ecosistema sanitario. Ovviamente, la tecnologia è lo strumento che permette tale integrazione, consentendo la condivisione e l’elaborazione dei dati.

Oltre a essere la base di una sanità digitale interconnessa, sia a livello regionale sia centrale, la Connected Care prevede che anche i pazienti stessi possano accedere a una serie di dati che li riguardano. Ciò avviene tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Ruolo e adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Oggi il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) può sicuramente essere considerato come una delle massime espressioni della Connected Care, e quindi della sanità digitale, in Italia.

Infatti, il FSE riunisce diversi dati inerenti alla storia clinica di una persona e cui può accedere sia la persona stessa sia gli operatori sanitari che l’hanno in cura per potersi avvalere di tali informazioni per prendere decisioni migliori in relazione alla sua cura.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico può però consentire al cittadino anche di accedere a diversi servizi. Può, infatti, fungere da centro unico di prenotazione di visite ed esami, permette di consultare i referti, mantiene gli storici degli esiti di ricoveri o di interventi, consente di ricevere le ricette per le medicine o di cambiare medico.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico nasce per avere sempre disponibili i dati inerenti alla salute così da poter fornire sempre la cura migliore.

Tuttavia, al momento, mostra qualche limite.

Anzitutto è gestito a livello regionale, quindi la struttura può differire da Regione a Regione e i dati possono non essere condivisibili.

In secondo luogo, pur essendo già attivato per tutti i cittadini italiani, il Fascicolo Sanitario Elettronico nelle Regioni è utilizzato in modo molto differente.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, il FSE è usato dal 33% dei cittadini (era il 12% nel 2021) e il 54% dei pazienti (nel 2021 era il 37%).

Tuttavia, va sottolineato che, mentre Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Piemonte hanno una percentuale di alimentazione del FSE superiore al 50% (percentuale di documenti pubblicati e indicizzati sul FSE rispetto al totale delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche negli ultimi due anni), regioni come Campania, Liguria, Sicilia e Calabria hanno, invece, livelli di alimentazione che non superano il 5%.

È evidente che ci sia ancora da lavorare per portare il Fascicolo Sanitario Elettronico a ricoprire efficacemente il ruolo che si vorrebbe realmente avesse.

Tuttavia, di recente, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, passo che dovrebbe far diventare il FSE il punto esclusivo per l’accesso al Sistema Sanitario Nazionale per cittadini, operatori sanitari e medici. Si dovrebbero, quindi, finalmente superare i confini regionali per dar vita a un database nazionale in cui confluiscono tutte le informazioni contenute nei singoli FSE dei cittadini. Questi ultimi potranno perciò essere seguiti dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico durante tutta la vita e dovunque decidano di avere la propria residenza lungo la Penisola.

Un’altra novità che dovrebbe caratterizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 è la condivisibilità di nuovi dati acquisiti nell’ambito di attività di prevenzione, diagnosi e cura in occasione di campagne di screening e servizi di telemedicina.

Centro unico di prenotazione CUP: l’Hub della Sanità digitale

La Sanità digitale rappresenta un progetto che ha per obiettivo sia la facilitazione dell’accesso al sistema sanitario sia la riduzione dei tempi. Questo processo può avvenire solo grazie all’unificazione dei tanti servizi che hanno come punto centrale di aggregazione il CUP o Centro unico di prenotazione che si comporta né più, né meno come un Hub di gestione e monitoraggio.

Dal CUP è possibile effettuare la prenotazione ai servizi sanitari, locali, regionali o nazionali attraverso diversi canali di comunicazione digitali, come:

- portale internet dell’Asl/Regione

- app

- totem presso comuni o farmacie (ecc.).

favorendo la gestione integrata delle agende di prenotazione e la riduzione dei tempi di attesa.

Telemedicina, la cura si sposta a casa del paziente

L’impiego dell’Internet of Things nella sanità, ossia dell’Internet of Medical Thing (IoMT), ha grandi potenzialità di applicazione e offre la possibilità di creare un ambiente in cui migliorino sia il controllo della salute e della sicurezza del paziente sia la qualità delle cure.

Ciò perché il paziente viene curato direttamente a casa sua usando dispositivi IoMT che permettono il monitoraggio della salute da remoto di persone affette da patologie croniche o di lunga durata o il monitoraggio dell’aderenza alle terapie. Attraverso i dispositivi indossabili, si possono poi inviare informazioni su vari parametri vitali agli operatori sanitari.

La telemedicina abilita proprio la possibilità di monitorare e curare i pazienti a distanza, quando sono a casa, potendo fornire servizi tempestivi e maggiormente personalizzati.

Durante la pandemia da Covid-19, la telemedicina ha mostrato tutto il suo valore, consentendo la collaborazione tra i professionisti e garantendo la continuità di cura e assistenza ai pazienti.

Il ricorso a questo tipo di assistenza sanitaria è stato massiccio, ma, terminata l’emergenza, afferma l’Osservatorio Sanità Digitale, già nel 2021 l’impiego della telemedicina è calato significativamente, seppure ci si sia assestati su percentuali di utilizzo più elevate rispetto a quelle pre-pandemia.

Tuttavia, per far sì che l’uso della telemedicina diventi strutturale e non regredisca ulteriormente, bisogna prevedere strategie e investimenti specifici.

Il PNRR per la telemedicina, prevede stanziamenti diretti proprio a sostenerne e incentivarne l’adozione.

La sanità digitale e il volano del PNRR

È evidente che la sanità digitale sia l’unico strumento per poter soddisfare in modo adeguato le attuali necessità nel mondo della salute. Tuttavia, nonostante l’accelerazione indotta dalla pandemia, sinora ci si è mossi troppo lentamente nella digitalizzazione della Sanità.

Dai più recenti dati raccolti dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, risulta che nel 2021 la spesa per la Sanità digitale in Italia è cresciuta del 12,5% rispetto al 2020, toccando quota 1,69 miliardi di euro, pari all’1,3% della spesa sanitaria pubblica.

Una crescita decisamente superiore a quella degli ultimi anni, ma non ancora sufficiente a imprimere il “cambio di marcia” necessario a colmare il ritardo accumulato.

L’attesa trasformazione digitale potrebbe arrivare grazie agli stanziamenti previsti dal PNRR, che dedica a riforme e investimenti nel settore Salute l’intera Missione 6, stanziando 8,63 miliardi di euro all’innovazione e alla ricerca per la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale e 7 miliardi di euro alla creazione di reti di prossimità, strutture intermedie (Ospedali di Comunità) e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.

Gli investimenti nella Digital Health: sì, ma dove e quanto si investe

Gli investimenti in Sanità Digitale – negli ultimi periodi – stanno facendo registrare record su record. Ma in cosa conviene (e si dovrebbe) investire in ambito Digital Health?

Un’analisi sulle Direzioni Strategiche delle strutture sanitarie italiane svolta dall’Osservatorio Sanità Digitale in collaborazione con la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere mette in luce che, tra gli investimenti previsti dal PNRR, il 64% dei Direttori sanitari ritiene molto rilevante lo sviluppo di soluzioni per garantire la raccolta del dato di cura del paziente, come la Cartella Clinica Elettronica.

La riprova arriva dal fatto che il 60% delle aziende sanitarie italiane afferma di voler investire sanità digitale. Nella classifica, per importanza seguono:

- i sistemi per l’integrazione ospedale-territorio, in particolare la Telemedicina (rilevante per il 56% dei Direttori e ambito di investimento previsto nel 2022 per il 58% delle aziende sanitarie)

- le soluzioni che consentono l’integrazione con sistemi regionali e/o nazionali, come il Fascicolo Sanitario Elettronico (ambito prioritario per il 47% dei Direttori).

Pur riconoscendo la strategica importanza degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito della sanità digitale, il 46% dei Direttori evidenzia che c’è ancora poca chiarezza su come utilizzare le risorse in gioco.

Tutto ciò, anche per la difficoltà di direzionare bene le risorse del PNNR per la Sanità Digitale trasformandole in un’opportunità per restituire valore reale per il futuro della salute dell’intera collettività, secondo l’approccio One Health.

Esempi di Sanità digitale applicata in Italia

Per conoscere i più recenti esempi di applicazioni di Sanità digitale in Italia possiamo guardare all’ultima edizione del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2023 a cura dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano (dal quale sono tratti i video riportati di seguito).

La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, la Regione Puglia e la Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati (FAIS) sono state premiate dall’Osservatorio Sanità Digitale per le loro eccellenze nel settore.

Inoltre, la Cooperativa Sociale SoleLuna, MD Concierge, l’Università degli Studi di Bari e l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo hanno ricevuto una menzione speciale per i loro contributi significativi. Non solo, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Spedali Civili di Brescia ha vinto il Premio FIASO, mentre la FAIS è stata premiata anche dal pubblico.

Ma vediamo nel dettaglio come è stata applicata, in questi progetti, la digitalizzazione in Sanità.

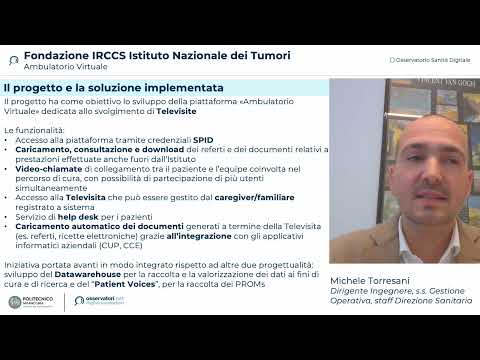

Fondazione IRCCS: percorso di cura oncologica in telemedicina

Il progetto Ambulatorio Virtuale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

È stato avviato il progetto Ambulatorio Virtuale, che prevede l’introduzione della telemedicina nella pratica clinica attraverso una revisione e riorganizzazione dei percorsi ambulatoriali, di ricovero e di pre-ricovero attualmente in uso.

Per supportare questa iniziativa, è stata adottata la piattaforma “Ticuro”, sviluppata in collaborazione con Xenia Reply e dedicata ai servizi di telemedicina della Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei tumori.

La piattaforma consente di mettere in collegamento il paziente con l’equipe medica coinvolta nel suo percorso di cura, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per effettuare video/audio-chiamate e consentendo la partecipazione simultanea di più utenti.

Il paziente, utilizzando le proprie credenziali SPID, può accedere all’Ambulatorio Virtuale per consultare, caricare e scaricare referti e documenti relativi alle prestazioni effettuate anche al di fuori dell’Istituto, condividendoli con gli specialisti durante la tele-visita.

Grazie all’integrazione con altri sistemi informatici dell’Istituto, il medico può evitare il caricamento manuale dei documenti generati al termine della tele-visita, come ad esempio referti e ricette elettroniche.

Attraverso questa piattaforma di telemedicina, sono state effettuate oltre 2.000 tele-visite per pazienti oncologici adulti da parte di 10 unità operative.

È stato registrato un aumento significativo del numero di pazienti provenienti da altre regioni, passando dal 39% nel 2021 al 47% nel 2022.

La possibilità di valutare lo stato clinico del paziente 24 ore prima dei ricoveri ordinari per chemioterapia o interventi chirurgici rappresenta un vantaggio per il reparto di Medicina Oncologica 1, consentendo di ottimizzare i ricoveri, garantendo conferme entro i tempi previsti e una migliore gestione dei posti letto in caso di cancellazione.

Regione Puglia: prevenzione tumori in telemedicina

Il progetto Sm@rtScreening della Regione Puglia

La Regione Puglia ha deciso di potenziare i programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori alla cervice uterina, alla mammella e al colon retto. Tuttavia, è emersa la necessità di migliorare la comunicazione con la popolazione target al fine di aumentare l’adesione agli screening oncologici e offrire servizi di informazione personalizzata.

Per affrontare questa sfida, è stato realizzato il progetto Sm@rtScreening in collaborazione con Maps Healthcare, che ha sviluppato una piattaforma multicanale per coinvolgere i cittadini nei programmi di screening oncologici.

La piattaforma consente alle persone coinvolte nelle campagne di prevenzione di interagire e gestire le comunicazioni dedicate. Attraverso di essa, i cittadini possono accedere alle informazioni sui programmi di prevenzione, compresi i vantaggi e gli obiettivi dello screening.

Sono stati attivati servizi personalizzati come un calendario e promemoria degli appuntamenti, con funzionalità specifiche per confermare o annullare gli incontri, nonché per comunicare il ritiro in farmacia del kit per il test.

Inoltre, è stato sviluppato un cruscotto di Business Intelligence per la raccolta e l’analisi dei dati, determinando una serie di indicatori utili per la reportistica di adesione e la valutazione dell’estensione dei programmi di screening.

Le attività sono state avviate a giugno 2022 per lo screening alla mammella e al colon retto, mentre a ottobre 2022 per il tumore della cervice uterina. Attualmente, la piattaforma è attiva in tutte le ASL della Regione.

Dal giugno 2022 al febbraio 2023, grazie ai canali digitali, sono state raggiunte oltre 350.000 persone su una popolazione target di oltre 1 milione e 700 mila. Circa il 15% di queste persone non sarebbe stato raggiunto senza l’utilizzo del canale digitale, a causa di problemi di recapito postale. L’utilizzo di questa modalità di coinvolgimento e la possibilità di annullare gli appuntamenti online hanno permesso di evitare costi associati al mancato rispetto degli appuntamenti, con un risparmio stimato per il Servizio sanitario regionale di oltre tre milioni di euro. Gli utenti hanno inoltre apprezzato la maggiore accessibilità dei servizi, disponibili 24 ore su 24.

FAIS: videogioco StomyCraft per bambini stomizzati e incontinenti e per caregiver

Il progetto StomyCraft di FAIS dedicato a bambini e caregiver

La Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati è un’organizzazione di volontariato che riunisce le Associazioni Regionali per sostenere le persone incontinenti e stomizzate. Fondata nel 2002, è diventata membro ufficiale del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici nel 2009.

La Federazione si impegna a promuovere campagne sociali per tutelare i diritti dei portatori di stomia e delle persone incontinenti, a sostenere progetti di assistenza a livello regionale e nazionale e a collaborare con Società Scientifiche, Istituzioni, Associazioni ed Enti per creare una rete di sostegno concreto ai pazienti.

Il videogioco StomyCraft ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei pazienti pediatrici e dei caregiver sulla condizione di stomizzato.

Inoltre, mira a favorire la socializzazione e lo scambio di esperienze tra persone che condividono la stessa situazione. L’iniziativa prevede l’utilizzo di un videogioco che simula la gestione del presidio sanitario e sensibilizza sull’importanza di una corretta alimentazione, al fine di potenziare le capacità di autogestione del bambino.

La soluzione tecnologica consiste nella personalizzazione di un videogioco d’avventura già diffuso tra bambini e adolescenti. La trama del gioco parte dal presupposto che il giocatore, nel tentativo di fermare il nemico, sia rimasto ferito allo stomaco. Durante il gioco, vengono proposti diversi alimenti tra cui il giocatore può scegliere se consumarli o meno. Se sceglie cibi adatti alla sua condizione, riceverà dei bonus; altrimenti, subirà dei malus. Questo meccanismo ha l’obiettivo di informare il paziente sui cibi adatti alla sua specifica condizione medica.

Durante la fase di sperimentazione, sono stati identificati diversi benefici. Si prevede un miglioramento nella capacità di accettazione della condizione da parte del paziente, con un conseguente impatto positivo sulla sua qualità di vita. Inoltre, un maggiore sviluppo delle competenze di autogestione potrebbe ridurre il ricorso alle strutture sanitarie e i relativi spostamenti, considerando che in Italia sono pochi i centri specializzati nel trattamento di queste patologie.

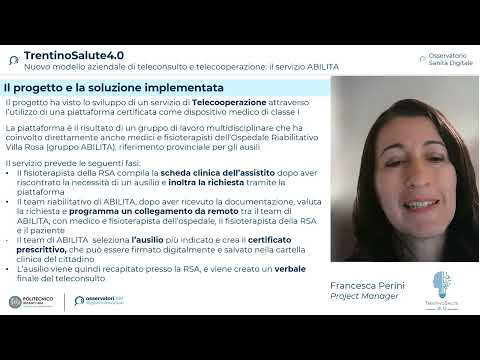

Telecooperazione per la fisioterapia in Trentino

TrentinoSalute4.0: il progetto “Nuovo modello aziendale di teleconsulto e telecooperazione – servizio ABILITA”

Nel 2016, la Giunta provinciale ha istituito TrentinoSalute4.0, un Centro di Competenza sulla Sanità digitale. Questo Centro coinvolge la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e la Fondazione Bruno Kessler. Su queste basi è nato il progetto ABILITA che si propone di fornire un servizio di Telecooperazione tra il team medico e sanitario e i fisioterapisti delle RSA.

Questo avviene attraverso l’uso di una piattaforma certificata e integrata con i database sanitari, che permette la condivisione sicura di documenti utili per la valutazione del paziente.

Il processo inizia quando il fisioterapista della RSA ritiene necessario un ausilio per uno dei propri assistiti in struttura. Dopo aver compilato la scheda clinica del paziente e altre informazioni rilevanti (come video della deambulazione o foto degli ausili già utilizzati), il fisioterapista può inviare la richiesta di ausilio tramite la piattaforma.

Una volta ricevuta la documentazione necessaria, il team di ABILITA può valutare la richiesta e programmare una videochiamata a cui partecipano il medico e il fisioterapista dell’ospedale, insieme al fisioterapista della RSA e al paziente.

Dopo aver identificato l’ausilio più adatto, viene verificata la sua disponibilità nel magazzino centrale e il team di ABILITA può procedere alla firma digitale del certificato prescrittivo direttamente dal Sistema Informativo Ospedaliero aziendale. L’ausilio può quindi essere consegnato alla RSA, che, se necessario, può fornire un feedback sul suo collaudo. La prima versione di questa soluzione è stata completata nell’ottobre 2022 ed è attualmente utilizzata da 10 RSA, che hanno effettuato oltre 30 richieste di Telecooperazione.

La possibilità di dematerializzare la prescrizione degli ausili ha comportato una significativa riduzione di tempo e risorse impiegate per queste attività. Per i pazienti, soprattutto quelli con invalidità civile, il vantaggio principale è stato la possibilità di evitare spostamenti non necessari per visite in presenza.

Clinical Data Platform, 25 anni di dati clinici a disposizione

Clinical Data Platform: il progetto dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino

L’aumento sempre maggiore dei progetti di ricerca che coinvolgono l’Istituto europeo di oncologia e il Centro Cardiologico Monzino, ha evidenziato la necessità di raccogliere, integrare e analizzare dati provenienti da diversi database. Il progetto Clinical Data Platform si propone di mettere a disposizione dei ricercatori e del personale medico, attraverso una piattaforma unificata, il patrimonio di dati clinici raccolti e prodotti in oltre 25 anni di attività degli Istituti.

Il progetto ha previsto lo sviluppo di una piattaforma dotata di motori di Natural Language Processing (NLP) e Machine Learning, che consentono l’elaborazione di una vasta quantità di dati non strutturati.

La struttura della piattaforma selezionata si compone di due livelli: nel primo livello, i dati vengono trasmessi dai sistemi sorgente alla piattaforma e nel secondo livello vengono resi disponibili in formato standard attraverso apposite pipeline. Successivamente, i dati vengono utilizzati per alimentare strumenti di Data Analytics utili nella generazione di report.

Questa piattaforma abilita anche lo sviluppo di alcuni progetti pilota nell’ambito oncologico e cardiologico, come la ricerca di parametri di interesse nei referti, la creazione di uno strumento di supporto all’identificazione dei pazienti idonei per i trial clinici, la realizzazione di una Web App per la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati, e l’alimentazione del Molecular Tumor Board per lo sviluppo di nuovi farmaci per le Terapie Innovative.

La piattaforma, operativa dal dicembre 2022, raccoglie i dati di oltre 1 milione e 600.000 pazienti, quasi 900.000 referti di Anatomia Patologica per l’Istituto Europeo di Oncologia e 537.000 referti di Radiologia provenienti dal Centro Cardiologico Monzino.

Inoltre, consente l’archiviazione di oltre 100.000 referti relativi a interventi e più di 10.000 ricoveri in Terapia Intensiva.

La valorizzazione dei dati non solo permette un risparmio di tempo nelle attività di estrazione e analisi, ma anche di supportare l’attività clinica, di ricerca e di business sfruttando una maggiore quantità di informazioni.

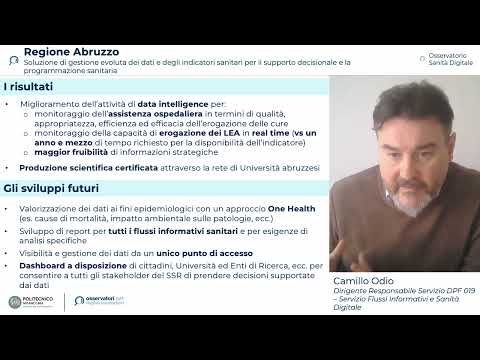

Regione Abruzzo: data analisys

Il progetto “Soluzione di gestione evoluta dei dati e degli indicatori sanitari per il supporto decisionale e la programmazione sanitaria” della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento Sanità, si è impegnata a mettere a disposizione un patrimonio informativo strutturato ed esaustivo per supportare la Governance del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

L’obiettivo del progetto è valorizzare il set di informazioni disponibili e creare processi sistemici e integrati per la generazione di analisi e reportistica utile alla Regione.

In collaborazione con DXC Technology Italia, il progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma di Data Analytics per la creazione di dashboard che consentono il monitoraggio continuo dei servizi sanitari erogati ai cittadini dalla Regione.

Grazie all’integrazione con la piattaforma di Accoglienza dei Flussi Informativi Sanitari, è possibile analizzare e visualizzare i dati prodotti dalle Aziende Sanitarie Locali, al fine di supportare le strategie programmatiche del SSR.

Il progetto si articola in due principali ambiti di lavoro: il rapporto SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) e il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).

Il rapporto SDO prevede una rappresentazione dinamica dell’assistenza ospedaliera nel SSR Abruzzese. L’analisi si basa sui dati generati dalle ASL e mira a valutare l’offerta dei servizi ospedalieri, sia pubblici che privati, attraverso l’identificazione di 9 indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza e qualità.

Il NSG, invece, è costituito da una serie di KPI (Key Performance Indicators) relativi ai tre macro-livelli di assistenza (Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Distrettuale, Ospedaliera), ai singoli LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) ad essi correlati e ai Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA).

In sintesi, il progetto si propone di fornire alla Regione Abruzzo una solida base di dati e strumenti analitici per supportare la pianificazione strategica e il monitoraggio dei servizi sanitari, al fine di garantire un SSR efficiente ed efficace per i cittadini.

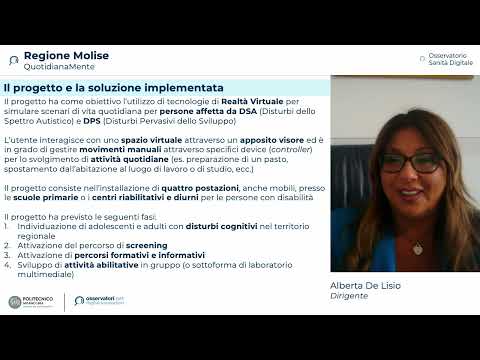

Regione Molise, la realtà virtuale per includere persone DSA e DPS

Il Progetto “QuotidianaMente” della Regione Molise destinato a persone con DSA e DPS

La Regione Molise ha lanciato il progetto QuotidianaMente con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali per le persone con disturbi pervasivi dello sviluppo.

Il progetto si avvale dell’utilizzo della tecnologia della Realtà Virtuale, che consente di simulare in modo interattivo scenari di vita quotidiana per migliorare l’autonomia di persone che rientrano nei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS).

Grazie a un visore apposito e a specifici controller, l’utente può interagire con lo spazio virtuale e gestire movimenti manuali, permettendo di simulare azioni quotidiane all’interno dell’ambiente domestico, come ad esempio preparare un pasto utilizzando gli elettrodomestici o spostarsi da una stanza all’altra.

Inoltre, è possibile simulare anche situazioni in ambienti aperti, come ad esempio compiere il percorso dalla casa al lavoro o alla scuola, affrontando attraversamenti stradali e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Il progetto prevede l’installazione di quattro postazioni, anche mobili, all’interno delle scuole o dei centri riabilitativi e diurni gestiti dalle Cooperative che si occupano di assistenza alle persone con disabilità. Grazie a queste postazioni, gli utenti possono usufruire della tecnologia della Realtà Virtuale per migliorare le proprie capacità di autonomia e indipendenza.

Oltre all’installazione delle postazioni, il progetto prevede anche la selezione di adolescenti e adulti con disturbi cognitivi nel territorio regionale, seguita da un percorso di screening.

Successivamente, vengono attivati percorsi formativi e informativi per aiutare i pazienti a migliorare le loro competenze nella gestione dell’autonomia e dell’indipendenza. Sono inoltre organizzate attività abilitative di gruppo e laboratori multimediali per favorire l’autonomia operativa e superare gli ostacoli che si presentano nella vita quotidiana.

Kalanit Rehab: l’app che funziona come un dispositivo medico CE

Il progetto “Kalanit Rehab” di SIMFER

L’applicazione Kalanit Rehab (si scarica gratuitamente da Google Play e Apple Store) è stata sviluppata per fornire un supporto quotidiano alle persone affette da lombalgia e cervicalgia non specifiche, causate da uno stile di vita sedentario o da attività lavorative che richiedono lunghe ore trascorse seduti o in piedi.

L’obiettivo principale è anche prevenire tali patologie attraverso l’accesso a esercizi riabilitativi mirati al rafforzamento dei muscoli della schiena, all’aumento della flessibilità del collo e al miglioramento del flusso sanguigno ai muscoli, alle articolazioni della colonna vertebrale e ai dischi intervertebrali, riducendo al minimo il rischio di lesioni.

La soluzione si basa sull’utilizzo di un’app certificata come dispositivo medico CE, che può essere utilizzata dal paziente sia con che senza la supervisione di un medico.

L’applicazione utilizza un algoritmo di Intelligenza Artificiale che guida il paziente nel posizionamento corretto di fronte al dispositivo utilizzato, come un tablet o uno smartphone, ed è in grado di monitorare l’esecuzione corretta dei movimenti senza la necessità di dispositivi o sensori indossabili.

Un indicatore apposito, attraverso l’utilizzo di colori verde, giallo e rosso, fornisce al paziente un feedback sulla qualità dell’esecuzione dell’esercizio e, mediante messaggi sullo schermo o supporto vocale, avvisa il paziente in caso di errori.

Al termine dell’esercizio, l’applicazione mostra il punteggio complessivo di mobilità, così come i punteggi specifici per il lato sinistro e destro del corpo, e richiede al paziente di valutare il livello di dolore percepito utilizzando una scala appropriata.

I medici possono accedere alla piattaforma per visualizzare il diario clinico, che contiene i progressi del paziente misurati attraverso specifici indicatori di performance (ad esempio, media del dolore e della mobilità in un determinato periodo di tempo), nonché per assegnare o modificare una terapia motoria specifica e monitorarne l’andamento nel tempo.

Agli Spedali Civili di Brescia la condivisione dei dati migliora le terapie oncologiche

Il progetto “WelCARe Project” dell’Azienda Socio Sanitaria Locale – Spedali Civili di Brescia

Gli Spedali Civili di Brescia, fondati nel 1427 e rinnovati nel 1950, sono attualmente costituiti da quattro presidi ospedalieri con una capacità complessiva di 1.294 posti letto e circa 71.500 ricoveri annuali. Le terapie CAR-T rappresentano una forma avanzata di immunoterapia cellulare che offre possibilità di cura per diverse tipologie di leucemie, linfomi e tumori.

Tuttavia, attualmente queste terapie sono disponibili solo presso un numero limitato di Unità Operative di Ematologia autorizzate ad erogarle. Ogni anno, circa 500 pazienti potenzialmente candidabili a queste terapie non riescono ad accedervi a causa delle difficoltà di comunicazione tra i centri periferici (Referral) e i centri di riferimento (Hub), che sono solo 19 su tutto il territorio nazionale.

Al fine di superare queste difficoltà e consentire a un numero maggiore di pazienti di accedere alle terapie CAR-T, è stata sviluppata una piattaforma digitale in collaborazione con WelMed. L’obiettivo principale di questa piattaforma è facilitare la collaborazione tra i Centri Referral e i Centri Hub, consentendo la condivisione delle informazioni cliniche, radiologiche e di laboratorio dei pazienti tra i medici di entrambi i tipi di centri, nonché tra gli specialisti del CAR-Team di diversi Centri Hub.

Attraverso la condivisione di queste informazioni cliniche, è possibile valutare inizialmente la potenziale candidabilità del paziente alla terapia in remoto e ottenere il parere di uno specialista mediante teleconsulto riguardo all’idoneità del paziente al trattamento.

I dati e i documenti dei pazienti vengono salvati in una Cartella Clinica Elettronica specializzata, alimentata sia manualmente dai medici che automaticamente da altri sistemi, per registrare tutti gli eventi clinici legati alla pratica.

La piattaforma è operativa dal settembre 2021 e coinvolge oltre 100 Centri di onco-ematologia italiani, utilizzata da 150 medici tra ematologi e altri specialisti coinvolti nella gestione della patologia. Finora, più di 100 pazienti sono stati discussi e successivamente indirizzati alle terapie CAR-T o ad altri protocolli terapeutici o trial clinici appropriati.

Articolo originariamente pubblicato il 17 Nov 2022